1. 文化内涵的博广性

“博物洽闻,通达古今”是对于博物馆文化最为形象的概括,反映出博物馆文化本质的广博性,也是用来区分博物馆与其他文化教育场所的显著标志。博物馆自身文化的广博性一定程度上决定了其文创产品的博广性。

博物馆文创产品的设计不仅需要突出该博物馆的属性特征,而且在品类上也要相对丰富,才能满足不同层次的需求。博物馆文创衍生品代表着精神层面与物质层面的文化交汇,具有教育性、纪念性、宣传性和文化性。

博物馆文创衍生品的设计应充分表现出博物馆的文化内涵,这是它们的灵魂所在。博物馆具有丰厚的文化资源,在其文创产品开发过程中,可以把潜在的资源转化为文化符号,运用到产品的设计之中。

因此,应充分调动博物馆的人力资源。以艺术家、历史学家和设计师等相关领域的研究人员作为技术骨干,深入挖掘文物与文化中潜在的历史信息、艺术价值,以确保每件衍生品的文化品质。

总之,要把握文化内涵博广性的设计原则,研制出符合博物馆文化气韵的文创产品。

2. 跨界发展的融合性

互联网时代科技的发展与信息的共享,不仅可以把人与人相连,行业之间的壁垒也逐渐被打破。比如新的工作岗位,新的社会现象开始出现,很多公共资源得到了优化、发展和完善。互联网、新媒体等高科技的迅猛发展,为非遗文化的调查、记录、研究、保护等方面的活动提供了强有力的依据和支撑。

通过对《2018 年中国互联网用户非遗认知与需求研究报告》的分析和总结发现:在较为年轻化的群体中,公众号、纪录片、影视作品成为非遗文化传播的强大推手。非遗文化与旅游产业、影视剧产业、体验型产品相结合的发展方式备受追捧。

在线上,非遗技艺与文化通过影视剧、综艺节目、音乐与二次元的传播方式进入大众视野。在线下,旅游产业及以故宫为代表的博物馆、体验店,为文创产品的创新提供了优质的展示平台。由此可见,文化的跨界发展具有很强的包容性与传播性,并且可以有效的助力于非遗文化的发展。

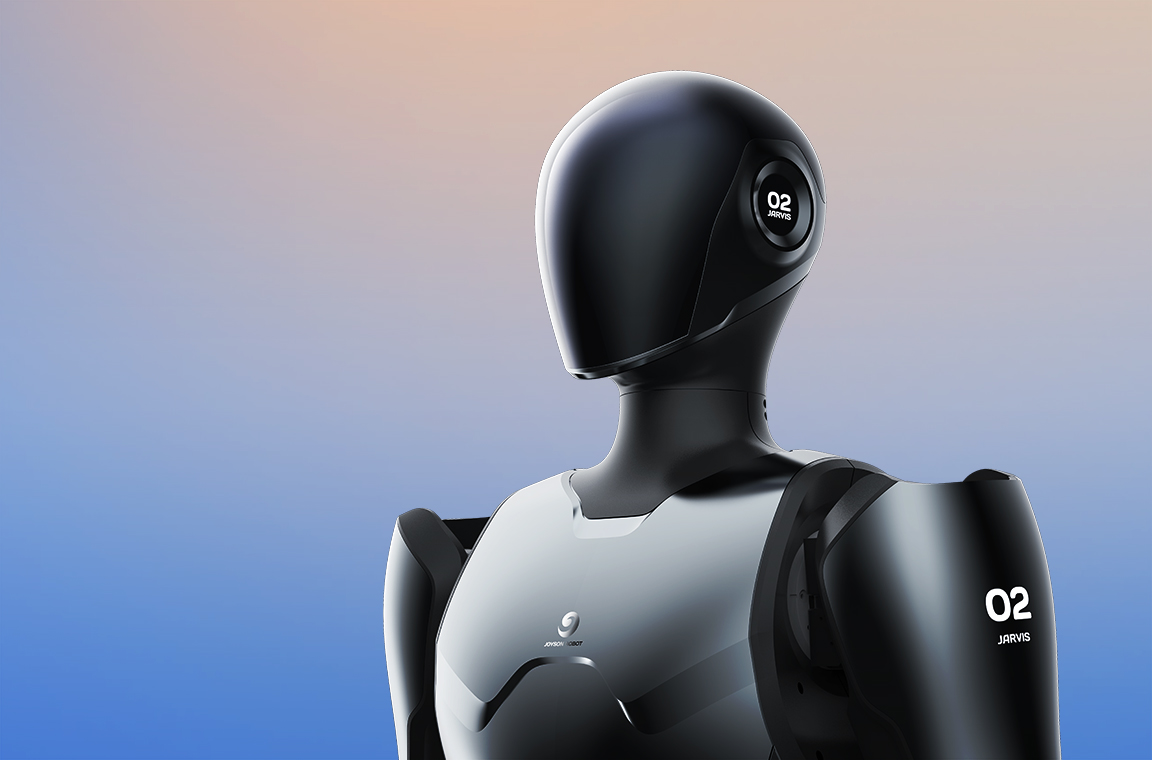

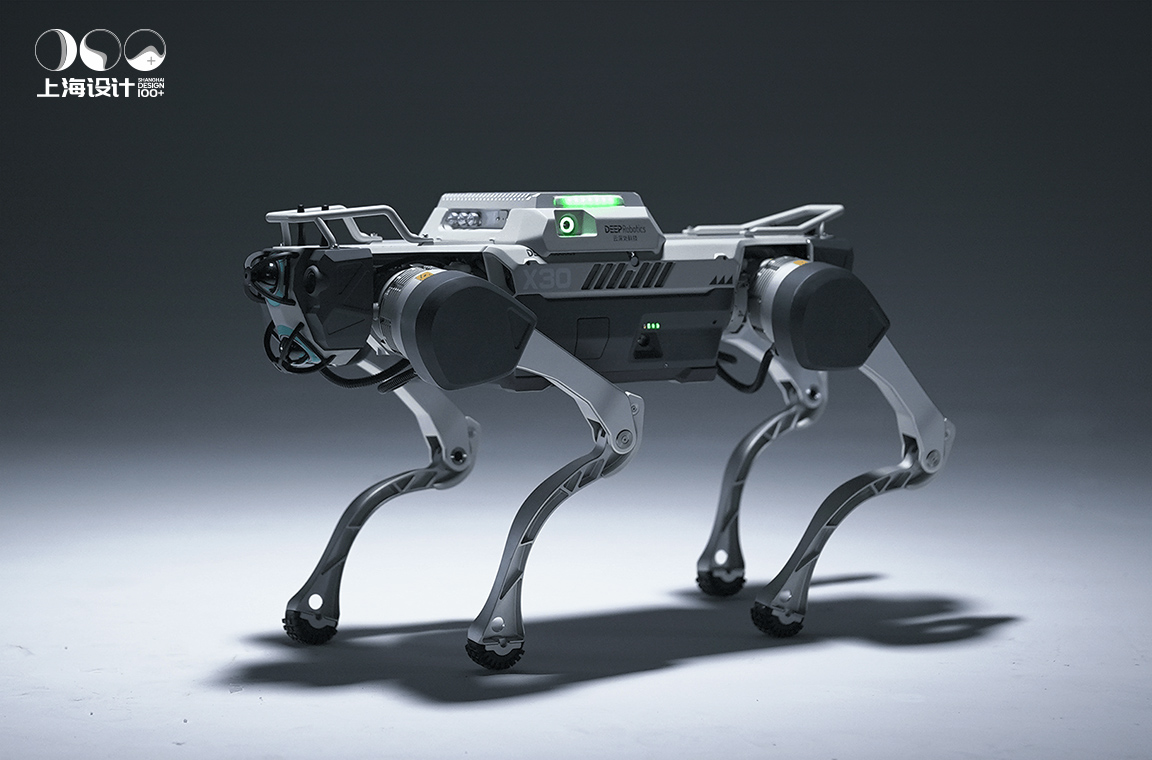

3. 数字智慧的创新性

数字博物馆和智慧博物馆是通过数字化、信息化的方式将人类与社会相连,完成沟通和交互的。运用数字化技术对文化遗产进行演绎,能够在受众群与文化遗产之间建立起互动,从而生成超级用户体验,最终提升文化遗产的公共可达性。

VR、AR 等先进技术将文物实体与虚拟景观相结合,给观众带来沉浸式的互动与体验。数字化、网络化、移动化和互动化的新媒体特性使公众和博物馆紧密相连。

4. 与时俱进的传承性

博物馆与博物馆文创衍生品的发展都离不开对于优秀文化的传承。博物馆文化在走向创意化的进程中,从集中走向分散,由精深走向普及,往往比隔离式、灌输式和压迫式的传播更为广泛和有效。此外,优秀的文化创意产物都具备着一定的教育功能和传播文化的功能。

除此之外,还有作用于大众精神、情感、知识、审美的部分。人们的生活环境、知识体系、思想水平会伴随时代的变迁而发生难以想象的变化,科技与文化的进步同样也会影响人们的审美与需求,仅依靠历史文物的复制品是远远不够的。现代人需要了解历史文化,但更需要可以满足于时代发展,贴近生活的文化创意产品。